令和7年3月、MRIによる脳の画像データを用いAIによる診断を行うサービスが厚労省の認証を受けました(“Xnef”、京都府相楽郡)。3TのMRIで撮影したデータを電送し、AIが解析を行い、結果を返してくれます。技術は、驚くべき長足の進歩を遂げています。しかし弁別能はそれほど高くなく、令和7年8月現在、AIによる精神科診断は簡単ではない、と言わざるを得ません。これは機械の能力不足によるものではありません。そもそも人の行う精神科診断そのものが、かなり大雑把で不正確です。AIに提供される教師データそのものが、かなり不完全なものしか存在しません。いやいや、俺は並みの精神科医よりは厳密に患者を評価している、俺の診断事例を教師データに使え、と思う方もいるかもしれません。

そうではないのです。クレペリン型の診断方法の原理そのものが、制約を伴う不完全なものと言わざるを得ないのです。DSMやICDなどのハンドブックがあったらご覧ください。統合失調症の診断を例に考えてみます。ICD-10によれば、まず下記の5つの精神症状のうち、2つ以上の症状が1か月以上続いていることが必要です(話を簡単にするため、社会機能や除外項目については無視してください)。

- 妄想

- 幻覚

- 解体した会話

- ひどく解体したまたは緊張病性の行動

- 陰性症状、すなわち感情の平板化、思考の貧困、または意欲の欠如

さて、「5つのうち2つ以上」という判断の仕方は、簡潔で扱いやすいものです。このように、合計いくつ、という一次元のものさしに臨床的な特徴を写像し、直線で2つに切り分けて異常と正常を区別するやりかたは日常的ですよね。もしこのやり方が正しいのであれば、統合失調症の診断は「線形分離可能な課題」ということができます。統合失調症に限らず、その他の多くの精神疾患の診断や、心理テストなどにおいても、直線によって特性を大根切りし、判定をする、というやり方が行われています。「それがいったいどうしたの」「何が問題なの」といぶかしがる方もおられるでしょう。こうした見方はあまりにも常識化していて、その妥当性を疑う人はほとんどいません。

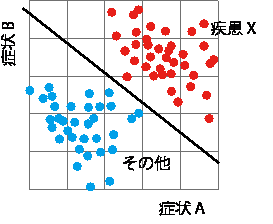

これを一般化して考えてみます。症状Aと症状Bの組み合わせから、疾患Xとその他の疾患を鑑別してやる、という状況を想定しましょう。もしこの時、症状AとBの程度の組み合わせから次の図のような分布が得られたとします(それぞれの点は患者ひとりひとりに相当します)。

この分布においては、診断はたいへん容易であることが明らかです。2つの症状ABのいずれも顕著であるのなら疾患X(赤)に該当し、そうでなければその他(青)に該当します。直線によってはっきりと区別することができるので、この鑑別は、線形分離可能な課題である、ということができます。

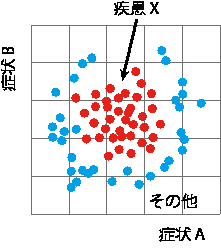

それでは次のような場合はどうでしょうか。

例えば不注意と多動という2つの精神症状を考えてみましょう(話を簡単にするために他の要素を含めず2つに限定してください)。両方の症状が強すぎる場合、精神病水準であるかもしれません。一方だけ、例えば不注意だけが顕著である場合は、欠神発作の重積(blank stare)や知的障害かもしれませんし、多動だけが顕著である場合は、双極性障害かもしれません。結局、不注意と多動の両方がある限定的な範囲内に程よく(望ましく、という意味ではなく、疾患らしさを表すのに適切な水準で、という意味です)認められれば、精神科医は自信をもってADHDと診断するわけです。上の図の分布の場合は、直線で疾患Xの境界を区切ることができません。これは線形分離不可能な課題である、ということになります。

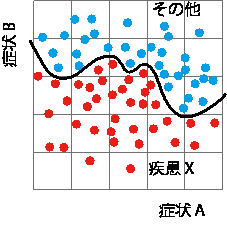

3層以上のパーセプトロンなら、例えば次の図のような、複雑な非線形の切断面(線)を描くことができます。これはAIの黎明期から既に言われていたことで、実用されている多層のAIは私達の脳の仕組みそのものと言ってよいものです。過学習や局所解といった問題は存在しますが、こうした複雑な分離をやってのけるがAIです。

統合失調症? それとも双極性障害? なんとなく、非定型精神病っぽいなあ…、といったぐあいに逡巡することはしばしばあります。この時私たちの頭の中で起こっている「なんとなくこれっぽいなあ」というぼんやりした確信の正体は、精神症状の多次元空間の中で、複雑な非線形の分離曲線(面)を引く、という過程そのものです。しかしその思考過程を的確に言葉で表現することはできません。嗅覚や感情と同じで、言語と結びついていない体験はたくさんありますが、言語化できないからといって背後のアルゴリズムが無秩序とは限りません。言語表象が圧倒的に限られているだけなのです。診断も同じで、「この疾患だろう」という直感には非言語的な根拠があります。こうした直感が先行し、それを後付けで説明するために精神症状の専門用語を頭の中でまさぐっていることもあります。

ところが診断基準は、線形分離を原理とする文字列です。現実を簡略化しすぎており、当てはまらなかったり、識別困難だったりする症例が続出するのは必定です。私たちの書く、診断が困難な症例に関するケースレポートは、こうした現実の制約の副産物なのかもしれませんね。